今年7月,中国市政工程协会公布了2024年度中国市政工程最高质量水平评价工程名单,集团4个项目榜上有名,分别为第一水利水电公司和第二水利水电公司承建的大理市洱海主要入湖河道综合治理工程,总承包公司和路面公司承建的安宁市二专线(螳螂川至龙山立交)改造工程,水投公司投资、第二水利水电公司承建的宣威城区供水项目,以及安装股份公司承建的漾濞县2022年老旧小区改造及配套基础设施建设项目。

中国市政工程最高质量水平评价(即原国家市政工程金奖)是我国市政行业在工程质量方面的最高奖项,代表了市政工程行业同时期国内先进水平。云南建投集团始终以匠心雕琢项目,以精品回馈社会,4个项目的获奖,也让“质量建投”的金字招牌更加闪亮。近期,集团微信公众号陆续推出4个获奖项目的建设纪实,邀您走进精品项目建设的台前幕后。

洱海入湖河道综合治理工程

初秋时节走入大理,天地在这里凝聚出一片静谧与悠然。苍山的轮廓在远方如墨线勾勒,云雾轻轻掠过山巅,带来几分朦胧的仙气,踏进洱海的怀抱,湖水清澈如镜,倒映着天空的每一片云朵,微风轻拂,水面泛起的层层涟漪宛如蓝色丝绸上的绵绵细纹,让心灵在此片刻安歇。

多点交叉,全力克服重重困难。2015年1月,习近平总书记考察云南时作出重要指示:一定要把洱海保护好,让“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴”的自然美景永驻人间。随后,洱海开启治理保护攻坚战,大理市洱海主要入湖河道综合治理工程于2017年5月拉开建设序幕。

▲洱海沿岸村庄

项目涉及34条入湖河道的治理,犹如在一块错综复杂的棋盘上排兵布阵,河道穿越村庄、农田、道路,甚至与环湖截污工程、电力线路、军事光缆等基础设施存在交叉。为应对这些复杂情况,项目经理部反复推敲施工进度表,精细打磨每一个细节,组织多次联合勘察行动,根据实际情况不断调整施工计划,避免不同工程之间发生冲突,确保每一步施工都在安全可控、合法合规的前提下进行。

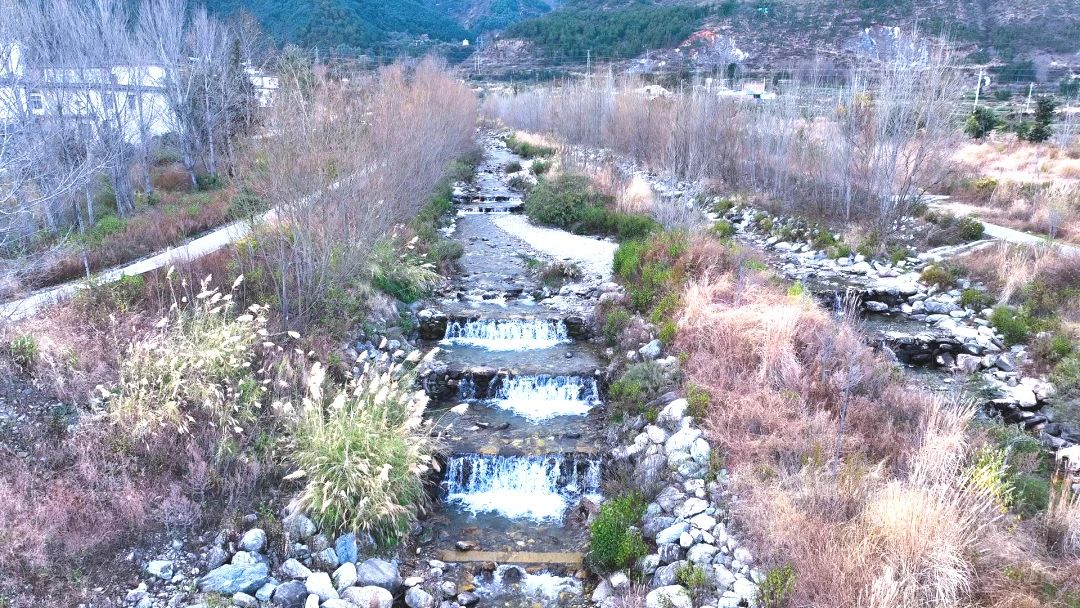

▲治理后的阳溪

在阳溪施工点,挖掘机每一铲下去都小心翼翼,不仅要清理河道中的淤泥,还要时刻注意穿越河道的供水管道、电力线路。供水管道埋藏在地表下,而电力线路纵横交错,这些看不见的障碍使得每一步施工都充满了不确定性。挖掘前,施工人员利用无人机航测技术对河道及周边地形地貌进行精确探测,针对关键位置采用人工挖掘清理,避免破坏地下设施,克服道路狭窄、与景区交叉等重重困难,全面推进项目建设。

▲阳溪河道中段生态驳岸活体插枝治理

洱海作为重要的生态系统,其水质保护任务异常艰巨。施工过程中,如何防止泥水流入湖泊造成二次污染更是重中之重。尤其是在雨水较为集中的7、8月份,一场突然袭击的暴雨常常使治理工作难以开展。项目经理部采用围堰法疏浚施工,使施工区域成为相对封闭的作业区,将复杂的水下施工转变为普通的土石方开挖作业,有效避免施工过程中污水流入洱海。同时,项目经理部成立应急小组专门应对暴雨天气,在河道中设置泥沙缓冲隔离区,时时监测入湖水质情况,实现了一边治理,一边保护的“两全其美”。

▲治理后的阳溪河道尾端入海口

随着一段段河道的治理,一座座围堰逐步拆除,河水重新流入河道。历经1320天的奋战,34条河道全面完工,入湖水质治理助力洱海保护开启崭新篇章,用心描绘全新的大理山水画卷。

技术创新勾勒生态美学蓝图。34条河道治理工程涉及地域广袤、环境复杂,河道生态治理综合性强,设计上强调流域系统治理思路,突出河流廊道的综合价值,遵循因势利导的防洪策略,注重河道治理的生态理念,提升生态修复的美学内涵。

▲抛石护岸

格槟石笼、抛石护岸护底、浆砌石、雷诺护垫……治理过程中,每条河道的治理方式各不相同,治理方法多样、工艺新颖、工序多,既要保留原生态的美学,也要解决岸坡垮塌、泥沙淤积、污水净化等诸多问题。

▲抛石护底、人行步道

面对不同的施工工艺,项目经理部合并同类项,严格根据方案实施,反复推敲施工进度,逐一落实每一处细节,不断调整优化施工计划,将不同的治理方式和工艺深入融合到原生态景观中,取得了良好成效。

▲插枝护岸

工程秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,将绿色设计、绿色施工贯穿于建设全过程,摈弃了传统的硬质结构,成功运用抛石和活体插枝护岸技术,打造更为协调优美的生态景观效果。

▲清碧溪入湖口

生态蝶变描绘洱海崭新画卷

▲洱海

洱海的水像是千万种的蓝,揉碎后再让它们随风温柔地铺展开来,宛如深邃迷人的海洋。站在洱海边,阳光有些刺眼,让人难以分辨水面上闪烁的是星辰还是碎钻,视线始终难以移开……

▲治理后的双鸳溪

2020年12月30日,项目顺利通过竣工验收,标志着这场高原湖泊保卫战圆满收官。经过精心设计和严密施工,34条入湖河道的水质和水量显著提升,氮磷含量大幅降低,水体透明度明显提高,洱海水质连续三年被生态环境部评为“优”,成为全国水体治理的标杆。

▲治理后的桃溪

随着治理的深入推进,治理成效也不断凸显,彻底消灭了Ⅴ类、劣Ⅴ类水质,洱海的生物多样性也迎来了显著复苏,优化植被、投放鱼类等措施让曾经难觅踪影的“水质试金石”海菜花如繁星般点缀在澄澈的湖面上。洱海的水生植被覆盖面积从2018年的26平方公里增加到33平方公里。在洱海生态廊道,成群的水鸟追逐嬉戏,白骨顶、紫水鸡等国家保护动物的再次现身,为洱海的渔业复苏注入了新的生命力。

▲洱海海菜花开

玉洱银苍,山海相依。洱海34条入湖河道治理工程的成功实施也推动了大理旅游业的提质升级,洱海的清澈与宁静吸引了大批游客,景区内新建的景观设施与环保服务区,更是为游客营造了舒适的旅游体验。游人在湖边栈桥漫步,沉浸在诗意的自然美景中,感受着洱海的清新与宁静。

▲洱海生态廊道雨水花园

“洱海清、大理兴”,洱海的生态修复与旅游业的蓬勃发展相辅相成,勾勒出一幅洱海生态复苏后的美好画卷,真正将“绿水青山”转化成了“金山银山”。海风吹过,苍山倒影……都在描绘着洱海的蝶变重生。